Немецкие автомобили — это символ надёжности, точности и инженерного совершенства. Ну, по крайней мере, так было до поры до времени. Однако в конце 1990-х годов, когда автопроизводители стали активно использовать магний в конструкциях своих автомобилей, что-то изменилось. Может, немцы решили, что автомобили слишком долговечны? Или захотели поиграть с нами в игру «сломай это как можно быстрее»?

В любом случае, именно в 1997 году автогиганты вроде BMW и Audi начали применять магний в своих конструкциях и фактически снизили ресурс своих автомобилей, о чем сами же пишут в технической документации к своим автомобиля. Зачем и главное — как это произошло? И быть может это и есть так называемое намеренное снижение ресурса? Давайте разбираться.

Магний — светлый, но сомнительный герой

Для начала стоит сказать, что магний — это металл с множеством преимуществ. Лёгкий как пушинка, прочный, но гибкий, он открывал массу возможностей для инженеров.

Плотность магния — всего 1,738 г/см³, что почти в два раза легче алюминия (2,699 г/см³) и в четыре с лишним раза легче стали (7,873 г/см³)(магний). Это делает его отличным кандидатом для снижения веса автомобилей, а значит, и для повышения топливной экономичности. С точки зрения теории всё выглядит безупречно: легче автомобиль — меньше топлива — больше экологии!

Но вот загвоздка. Снижение массы автомобиля должно компенсироваться за счёт дополнительных конструктивных решений, таких как увеличение количества ребер жесткости и толщины стенок деталей. Однако даже при этом каркас из магния остаётся более хрупким и подверженным трещинам по сравнению с алюминиевыми и стальными аналогами. Вы спросите, зачем немцы пошли на этот шаг? Потому что в мире автопрома, когда на кону стоит экономия топлива, все средства хороши. Впрочем, надёжность явно была принесена в жертву этой «благой цели».

Тонкий расчёт или умышленное ухудшение?

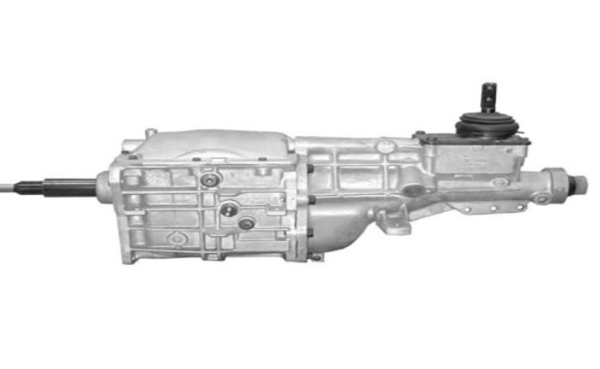

Посмотрите на ключевые элементы конструкции автомобиля — коробка передач, картер двигателя, подвеска. Это те части, которые буквально несут на себе все бремя движения. В 1997 году многие немецкие автопроизводители начали массово внедрять магний в свои детали, как, например, в картер 5-ступенчатой механической коробки передач 012/01W. Снижение веса? Да, конечно.

Но магний не такой прочный, как тот же алюминий или сталь, и чтобы компенсировать его слабость, инженерам пришлось увеличивать глубину ввинчивания болтов и добавлять ребра жесткости. Однако даже это не всегда спасало от повышенной хрупкости материала.

Хрупкость и дорогое обслуживание

Возможно, вы замечали, как автомобили BMW и Audi, которые выпускались в конце 1990-х и начале 2000-х годов, чаще стали попадать в автосервисы с проблемами трансмиссии. Это не случайность. Магний, несмотря на все свои плюсы, имеет один большой недостаток — он не особо любит постоянные механические нагрузки. Да, он отлично справляется в спортивных авто, где каждая секунда на счету и лёгкость имеет значение, а ресурс не так важен, но в условиях городского трафика и регулярных поездок на дачу эта хрупкость может обернуться серьёзными поломками.

В итоге — коробки передач и картеры других деталей, сделанные с применением магния, начали трещать и ломаться значительно чаще. А если добавить сюда повышенную стоимость ремонта, то владельцы автомобилей этих марок уже точно не были рады такому «немецкому качеству». Привет, автосервисы и дыры в бюджете! Не зря именно в коробках передач, картеры которых изготавливались из сплава магния, глубина ввинчивания болтов в деталь была равна 2,5 см., в то время как алюминий требовал лишь 2, см, а сталь и вовсе 1,5 см.

Когда магний сам себя съедает: контактная коррозия

И если вы думаете, что проблемы с магнием на этом заканчиваются, то спешу вас разочаровать. Встречайте ещё одного врага магниевых сплавов — контактную коррозию. Представьте: деталь из магния привёрнута болтом из легированной стали. Всё прекрасно, но вот только на поверхности контакта появляется влага, и начинаются «магические» процессы. Возникает электрический ток между этими металлами, и магний, словно старый ржавый корабль, начинает разрушаться.

По сути, металл сам себя «съедает»! Решение? Да, конечно, можно нанести специальное изоляционное покрытие на болт, чтобы прекратить эти разрушительные процессы. Но в реальной жизни, к сожалению, такое решение не всегда спасает от коррозии, особенно в условиях эксплуатации автомобиля в дождливых и снежных регионах.

Так что, если ваш немецкий автомобиль, произведённый после 1997 года, вдруг начал «сыпаться», возможно, магний и здесь приложил свою «крохотную» ручку!

Сарказм судьбы

Вот тут возникает интересная мысль. Может, немцы решили, что их автомобили стали слишком хороши и «долгоживущи» ? Ведь чем реже машина ломается, тем меньше денег остаётся в карманах сервисов. А что, если внедрить в конструкцию более хрупкий материал, который будет разламываться аккурат после окончания гарантии? Хитроумный план, согласитесь.

В 1997 году, когда немцы начали активно использовать магний в своих автомобилях, они действительно добились снижения массы и улучшения топливной экономичности. Однако это произошло ценой надёжности и увеличения затрат на обслуживание. Магний оказался хорош для спорта, но не для массовых автомобилей, на которых мы ездим каждый день. И теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что это было осознанное решение — упростить конструкцию и сократить срок службы автомобиля. Снижение массы? Да. Снижение надёжности? Увы, тоже.

Так что, в следующий раз, когда вы услышите о надёжности немецкого автопрома, вспомните магний. Лёгкий, но коварный металл, который на мой взгляд подорвал репутацию «вечных» немецких автомобилей.