Всё началось с письма. В январе 1943 года Андрей Туполев обратился напрямую к Сталину, доказывая, что его Ту-2 «оправдал себя на фронте» и заслуживает второго шанса. Спустя три месяца, 14 апреля, он получил в распоряжение московский завод № 156 — тот самый, в котором до войны размещалась спецтюрьма НКВД, а теперь предстояло вернуть к жизни снятый с производства бомбардировщик. Так началась разработка новой версии — Ту-2С, облегчённой, унифицированной и рассчитанной на серию. Главная цель не менялась: сделать быстрый, живучий и мощный бомбардировщик. Но теперь к ней добавлялись жёсткие требования по упрощению конструкции и стандартизации: машина должна была легко превращаться в разведчик, учебный самолёт или пикировщик — в зависимости от нужд фронта и завода.

Первые серийные Ту-2 с двигателями М-82А оказались заложниками собственных характеристик. Требуемая по постановлению ГКО максимальная скорость в 550 км/ч на высоте оставалась недостижимой. Несмотря на усилия конструкторов — установку доработанных нагнетателей, модернизацию магнето, перенастройку карбюраторов и незначительное улучшение аэродинамики планера — опытный образец «103В» упёрся в потолок возможностей: 545 км/ч на высоте так и остались пределом. Это был тупик.

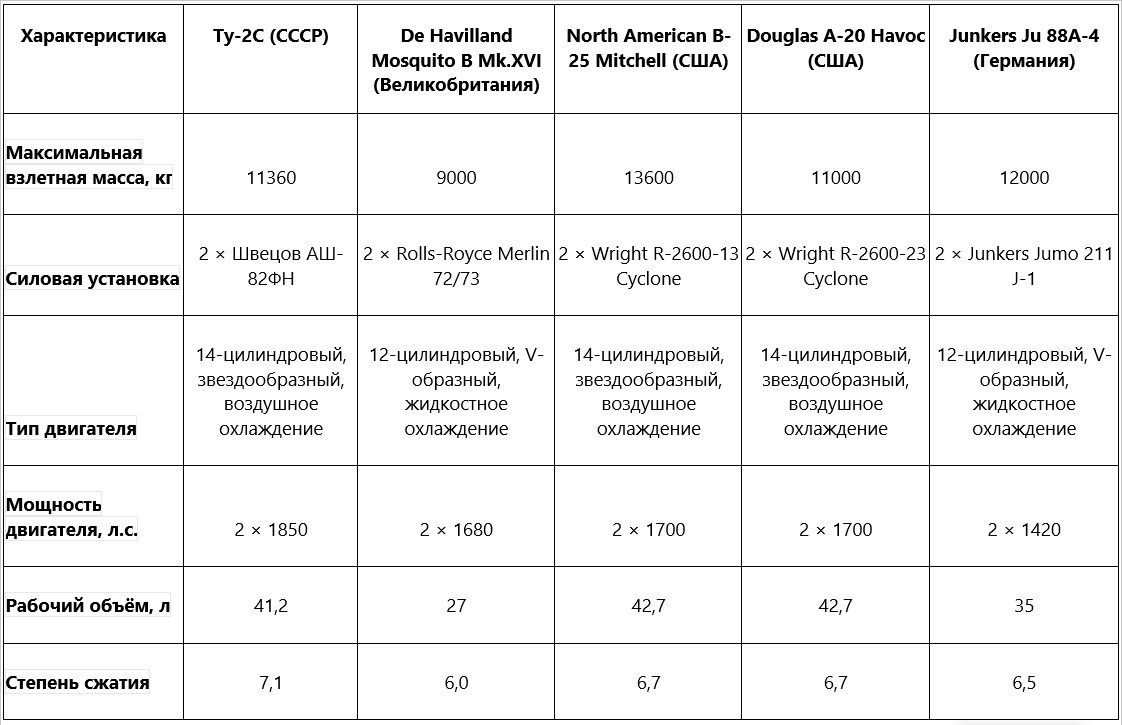

Выход из него предложил Аркадий Швецов. Его новый двигатель М-82ФН с системой непосредственного впрыска развивал 1850 лошадиных сил и дал шанс на прорыв в разработке. 17 июля 1943 года модернизированный Ту-2 №103В с этими моторами впервые поднялся в воздух. Испытания проводил экипаж И.И. Шелеста. На высоте 5050 метров прибор зафиксировал 568 км/ч — это на 14 км/ч превышало официально замеренную скорость немецкого Bf 109F. Ту-2 впервые не просто догнал, но и обогнал истребитель — он стал не просто скоростным, а стратегически новым типом фронтового бомбардировщика, способного выживать в условиях господства вражеской авиации.

Но потенциал Ту-2С крылся не только в скорости. Главный прорыв нового самолета заключался в его философии. Ещё в конце 1942 года Туполев представил концепцию «стандартного типа» — бомбардировщика, рассчитанного не на редкие идеальные условия, а на массовое фронтовое применение. По его расчётам, до 90% боевых задач можно было решать упрощённой машиной, лишённой избыточного оборудования. Это было не просто упрощение — это был инженерный аскетизм, поставленный на службу войне.

Из конструкции убрали всё, что не влияло напрямую на боевую эффективность. Тормозные решётки, электростартеры, обогрев втулок винтов, дублирующие приборы, один из генераторов и даже триммер левого руля направления — всё ушло. Отдельные гидросистемы высокого и низкого давления заменили одной, укоротив трубопроводы вчетверо и повысив живучесть. Суммарно это дало минус 400 кг веса и экономию в 3000 человеко-часов. В результате Ту-2С стал летающим «универсалом»: установка тормозных щитков превращала его в пикировщик, фотокамера в бомбоотсеке — в разведчик, замена места штурмана на дублирующее управление — в учебную машину. Всё решала конфигурация, а не перепроектирование.

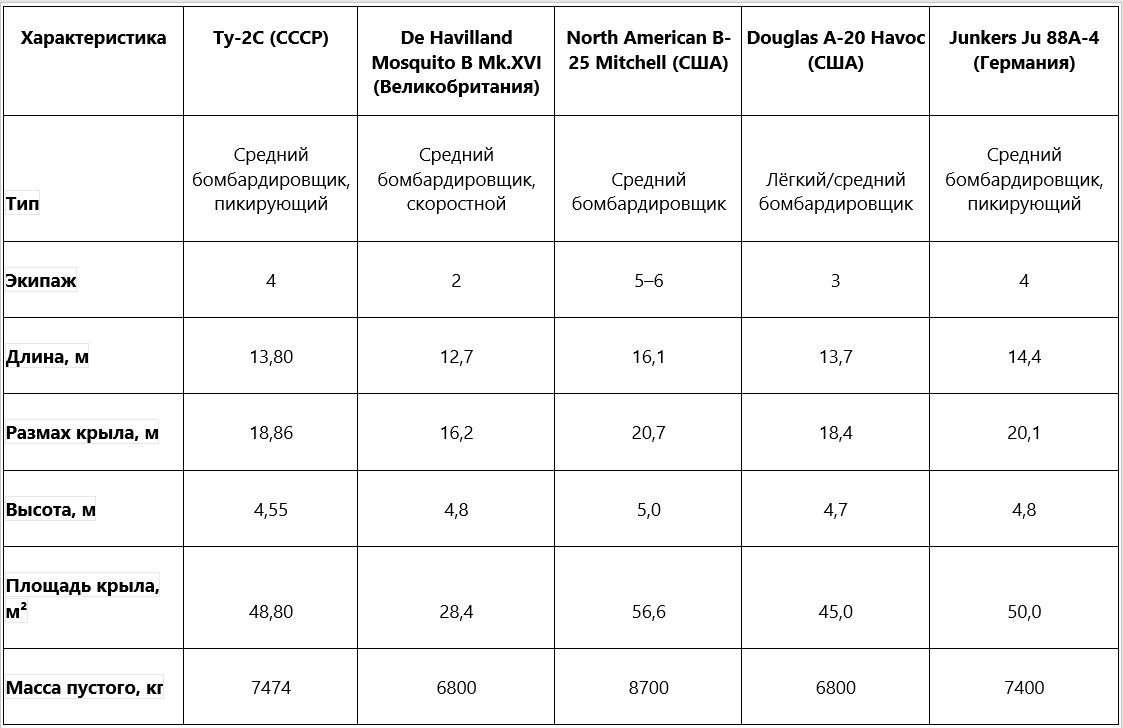

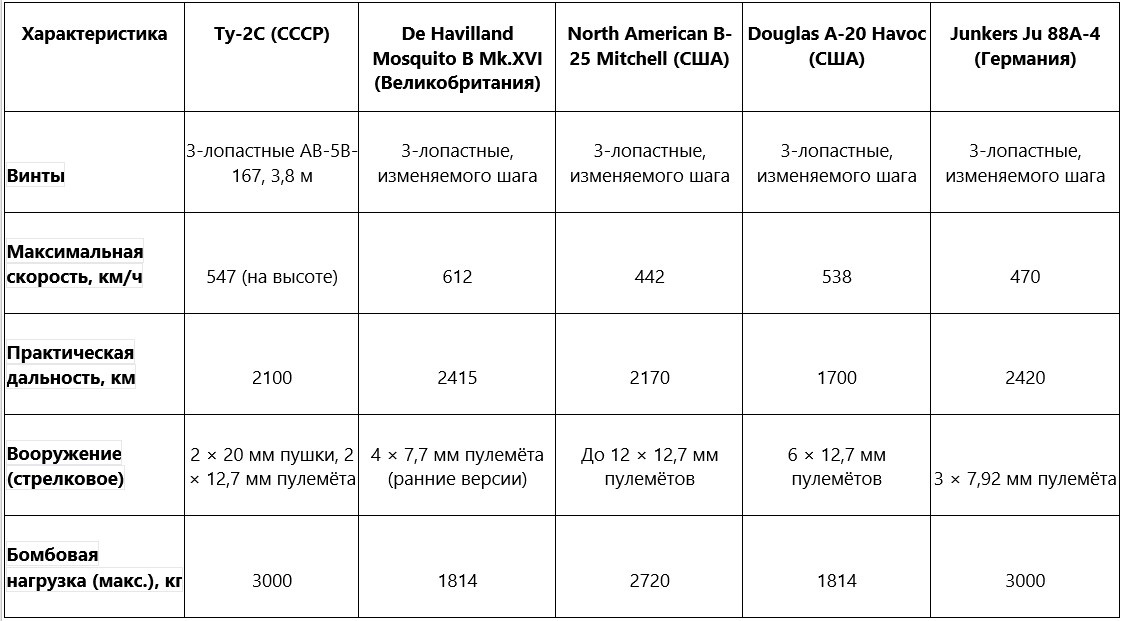

Осенью 1943 года, на испытаниях в НИИ ВВС, Ту-2С подтвердил свою боевую зрелость. Бомбовый отсек принимал 1000 кг в штатной загрузке или до 3000 кг в перегруз — втрое больше, чем у серийного Пе-2. При этом машина сохраняла скороподъёмность, устойчивость и отличную управляемость на взлёте и посадке. Вооружение делало её не только ударной, но и защищённой: две крыльевые 20-мм пушки ШВАК и три 12,7-мм пулемёта УБТ — в установках у штурмана, радиста и в люке — формировали плотную зону обороны, способную отпугнуть одиночный истребитель или дать время до подхода прикрытия.

Еще одним откровением стала живучесть. При отказе одного двигателя Ту-2С не терял управление и не валился с курса, как большинство советских бомбардировщиков. Машина оставалась послушной, могла продолжать задание или возвращаться на аэродром. По отзывам лётчиков 47-го гвардейского полка, на одном моторе Ту-2 шёл увереннее, чем Пе-2 на двух. Это качество не входило в проектные параметры — но стало тем самым запасом прочности, который отличает просто хороший самолёт от машины войны.

Парадокс Ту-2С заключался в том, что стандартизация породила не упрощение, а универсальность. Концепция «стандартного типа» дала не шаблон, а платформу, способную решать самые разные задачи — от штурма укреплений до подавления позиций. Под Кёнигсбергом в 1944 году эти машины несли тяжёлые 1000-кг фугасные бомбы ФАБ-1000, разрушавшие бетонные фортификации и укрепления фортов. Там, где требовалась ковровая зачистка, в ход шли кассеты АБК-П-500 с ампулами самовоспламеняющейся жидкости КС: 136 зарядов создавали огненный ковёр шириной до квартала.

На танковых маршрутах Восточной Пруссии пилоты работали точечно: бомбы массой с человека превращали колонны в груду горящего металла. Ни Пе-2 с его ограниченной бомбовой нагрузкой, ни американский A-20 «Бостон», страдавший от разобщённых средств защиты и слабой живучести, не могли соперничать с Ту-2С в точности удара, тоннаже и адаптивности. Это был не просто универсальный самолёт — это был многоликий инструмент войны, где каждая модификация имела свою задачу, не требуя новой платформы.

К 1945 году Ту-2С стал символом неотвратимого возмездия. Его 547 км/ч на высоте и 482 км/ч у земли делали его практически неуязвимым при бомбометании с пикированием: он входил в атаку быстрее, чем успевали реагировать немецкие истребители. По скорости он уверенно обгонял Пе-2 на 30 км/ч и американский A-20 на 55. Но цифры — не главное.

Истинная ценность Ту-2С заключается не только в его лётных характеристиках, но и в обстоятельствах его создания. Концепция «стандартного» бомбардировщика была реализована в условиях жёстких ресурсных и административных ограничений. Проект рождался в цехах, переоборудованных из спецобъектов НКВД, при острой нехватке стратегических материалов, недоработанных силовых установках и ограниченном доступе к квалифицированным кадрам. Даже перемещение специалистов между заводами требовало согласования с органами госбезопасности. Однако именно ситуация хронического дефицита позволила создать машину, отличавшуюся высокой надёжностью, простотой обслуживания и конструктивной гибкостью.

Весной 1945 года, когда Ту-2С массово применялись в завершающих операциях на Восточном фронте, стало очевидно: советская авиация получила не только современный фронтовой бомбардировщик, но и концептуально выверенное оружие. Каждая конструктивная особенность Ту-2С была результатом сознательного выбора в пользу технологичности, эффективности и адаптивности. Этот опыт — создания эффективной боевой машины в условиях острого ограничения ресурсов — остаётся актуальным и в XXI веке, как для конструкторских бюро, так и для систем обеспечения национальной обороны.