В небольшом провинциальном городке, затерянном среди холмов и лесов, стояла старая школа №12. Её кирпичные стены потемнели от времени, а окна, словно уставшие глаза, смотрели на пустынный двор, где летом росли сорняки, а зимой лежал неубранный снег. В этом здании, где эхо шагов отдавалось в пустых коридорах, работала учительница русского языка и литературы — Елена Петровна Ковалёва.

Она была женщиной строгой, с высокой причёской, в очках с тонкой оправой и в безупречно выглаженных платьях. Её голос звучал чётко, как метроном, а каждое замечание ученику — будто приговор. Она гордилась своим положением, происхождением и тем, что её семья жила в этом городе уже три поколения. Для неё порядок, чистота, культура и внешний вид были не просто важны — они определяли человека.

Именно поэтому она с особым презрением смотрела на мальчика по имени Артём Соколов.

Он пришёл в пятый класс осенью, когда листья уже начали опадать, а дождь шумел по крыше школы. Его рюкзак был потрёпан, ботинки — с дырой на пятке, а форма — выцветшей, будто стирать её приходилось в реке. Он говорил тихо, избегал глаз, сидел на последней парте и старался быть незаметным.

Елена Петровна сразу отметила его.

— Соколов, — произнесла она в первый же день, когда он не смог правильно прочитать отрывок из «Мёртвых душ», — вы читаете, как будто никогда не видели книги. У вас дома вообще есть библиотека?

Артём покраснел, но промолчал.

— Ответьте, когда вас спрашивают! — повысила она голос. — Или вы из тех, кто считает, что можно безобразничать и молчать?

— У нас… нет, — тихо сказал он. — Книг нет.

— Нет? — Елена Петровна окинула его взглядом, полным сожаления и превосходства. — Ну что ж, тогда неудивительно, что ваша речь напоминает лай дворняжки.

Класс взорвался смехом. Артём опустил голову. Он чувствовал, как жар поднимается от шеи к лицу. Он хотел провалиться сквозь пол.

С этого дня началось.

Каждый урок становился пыткой. Елена Петровна находила поводы унизить его: то за неровно списанное диктант, то за «вульгарное» произношение, то за то, что он не смог ответить на вопрос, который она задала впервые в жизни.

— Соколов, вы же не можете не знать, кто такой Лермонтов! — кричала она однажды. — Это же элементарно! Или в вашей семье вообще не читают?

— Мы… не можем себе позволить книги, — тихо ответил он.

— Не можете себе позволить? — переспросила она, будто не веря своим ушам. — А что вы можете себе позволить? Грязные руки и дырявые ботинки?

Смех. Опять смех. Артём сжал кулаки под партой. Он не плакал. Он просто сидел, как камень.

Дома всё было ещё хуже. Отец Артёма погиб в аварии на шахте, когда мальчику было семь. Мать работала на фабрике, шила сумки по ночам, чтобы хватило на еду и оплату коммуналки. У них была одна комната в старом бараке, без горячей воды, с печкой, которую топили дровами. Книг действительно не было. Но была мать, которая каждую ночь гладила ему рубашку и шептала:

— Ты умный, Артём. Ты обязательно выберешься. Учись. Учись ради меня.

И он учился. По ночам, при свете копеечного фонаря, он читал учебники, переписывал конспекты, зубрил слова, которые не понимал. Он ходил в библиотеку, где бабушка-библиотекарь тайком давала ему книги домой, зная, что он их вернёт. Он читал Пушкина, Достоевского, Чехова — не потому что это было модно, а потому что это было окно в другой мир.

Но в школе он оставался «бедным Соколовым» — объектом насмешек, мишенью для учителя, который считал, что бедность — это порок.

Однажды, когда он принёс на урок сочинение о «Герое нашего времени», Елена Петровна прочитала его вслух перед классом — с издёвкой.

— О, да у нас, оказывается, литературный гений! — сказала она, листая страницы. — «Печорин — это зеркало общества, в котором я живу. Он одинок, как и я, и его холодность — защита от мира, который не хочет его понимать». Ну, Соколов, вы серьёзно? Вы сравниваете себя с Печориным? Вы вообще понимаете, о чём пишете?

— Да, — тихо ответил он.

— Да? — она рассмеялась. — Ну, тогда, может, вы и поэзию пишете? Давайте, прочитайте нам что-нибудь из своих «шедевров»!

Артём молчал.

— Нет? Ну и правильно. Потому что вы — просто бедный мальчик, который не знает своего места. И никогда не узнает.

Эти слова врезались в него, как нож.

Но он не сдался.

Он учился. Он читал. Он писал. Он мечтал.

Когда пришёл выпускной, Артём был лучшим учеником по русскому языку и литературе. Он написал итоговое сочинение на «отлично», выиграл школьную олимпиаду, получил грант на обучение в одном из лучших университетов страны — в столице.

Елена Петровна, узнав об этом, лишь пожала плечами.

— Ну, повезло, — сказала она коллегам. — Беднякам иногда везёт. Но это ничего не меняет. Он всё равно останется тем, кем был.

Артём уехал. Без прощаний. Без слов. Он просто исчез из городка, как будто его и не было.

Прошло пятнадцать лет.

Городок почти не изменился. Та же школа, те же улицы, тот же ветхий дом, где жила мать Артёма. Только теперь его больше не было — мать умерла от болезни сердца, когда сын учился на третьем курсе. Он не успел приехать. Последнее, что она ему сказала по телефону:

— Я горжусь тобой, сынок.

Артём стал писателем.

Сначала он писал короткие рассказы для интернет-изданий. Потом — статьи о социальном неравенстве, о детях из бедных семей, о том, как школа может убить мечту или, наоборот, пробудить её. Его заметили. Пригласили в журналы. Потом вышла его первая книга — автобиографический роман под названием **«Дырявые ботинки»**.

Книга взорвала литературный мир.

Она была жестокой, честной, пронзительной. В ней не было прикрас. Были холодные классы, издёвки учителей, унижение бедности, слёзы в подъезде, мать, которая шила сумки по ночам. И был мальчик, который не сдался.

Книга стала бестселлером. Её перевели на десять языков. Артём получил престижную литературную премию. Его приглашали на телевидение, в университеты, на международные фестивали.

Но он помнил. Он помнил каждый взгляд, каждое слово, каждого, кто считал его «ничтожеством».

И однажды он принял решение — вернуться.

Не ради мести. Не ради славы. А ради правды.

В школе №12 готовились к большому событию. Объявили, что знаменитый писатель Артём Соколов, ученик этой школы, приедет с лекцией для старшеклассников. Все были в восторге. Ученики — потому что читали его книги. Учителя — потому что хотели похвастаться: «У нас учился гений!»

Елена Петровна узнала об этом за день до визита. Она сидела в учительской, пила чай и листала газету. Фото Артёма было на первой полосе: мужчина в тёмном костюме, с короткой бородой, спокойными глазами и улыбкой, в которой не было злобы, но была сила.

— Да, — сказала завуч, заглянув через плечо. — Наш бывший ученик. Кто бы мог подумать?

Елена Петровна поставила чашку.

— Соколов? Тот самый?

— Он самый. Автор «Дырявых ботинок». Его книга о бедности, о школе… о нас, в общем.

Она нахмурилась.

— Ну, это… интересно. Но он ведь ничего особенного не делал в школе.

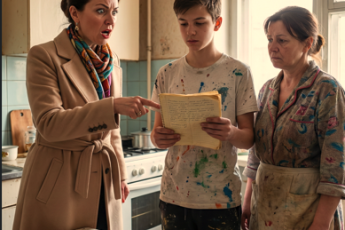

— А теперь делает, — сухо ответила завуч. — И он просил, чтобы вы тоже присутствовали на лекции.

Елена Петровна почувствовала лёгкое беспокойство. Но она тут же отмахнулась.

— Ну, я его учила. Пусть скажет спасибо.

День пришёл.

Актовый зал был переполнен. Ученики, учителя, родители, местные журналисты. На сцене стоял микрофон, за которым через минуту должен был появиться знаменитый писатель.

Когда Артём вышел, зал замер.

Он был высоким, уверенным, с тихой харизмой. Он улыбнулся, поприветствовал всех и начал говорить — не о литературе, а о себе.

— Я родился в этом городе, — сказал он. — В доме без горячей воды, в семье, где денег не хватало даже на хлеб. Я ходил в эту школу. У меня не было книг. У меня не было обуви. У меня не было уверенности в себе.

Зал слушал, затаив дыхание.

— Но у меня была мать. Она говорила: «Ты умный. Ты выберешься». И у меня был один учитель. Один. Учительница русского языка. Она была строгой. Очень строгой. Она считала, что бедность — это не беда, а стыд. Что мальчик в дырявых ботинках не может быть умным. Что он не заслуживает уважения.

Елена Петровна сидела в первом ряду. Её руки дрожали. Она смотрела в пол.

— Она издевалась надо мной, — продолжил Артём. — Перед всем классом. Говорила, что я не знаю своего места. Что я останусь бедным всю жизнь. Что я — ничто.

Тишина.

— Я не виню её, — сказал он. — Потому что она была продуктом своего времени. Продуктом системы, в которой внешний вид важнее ума, происхождение — важнее таланта, а деньги — важнее души.

Он сделал паузу.

— Но я хочу сказать ей спасибо.

Елена Петровна подняла голову. Она не поняла.

— Спасибо, — повторил Артём, глядя прямо на неё, — потому что вы сделали меня сильнее. Каждое ваше слово, каждый взгляд, каждый смех класса — это были кирпичи, из которых я строил свою стену. Вы хотели сломать меня. Но вы не знали, что я строю не стену — я строю замок.

Он улыбнулся.

— Я не приехал сюда, чтобы показать, как я стал знаменит. Я приехал, чтобы сказать: бедность не приговор. Унижение — не конец. И каждый ребёнок, даже в дырявых ботинках, может стать тем, кем захочет. Главное — не переставать верить.

Зал взорвался аплодисментами.

Артём спустился со сцены. И подошёл к Елене Петровне.

Она сидела, как окаменевшая. Её губы дрожали. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле.

— Здравствуйте, Елена Петровна, — тихо сказал он. — Спасибо, что выслушали.

Она поднялась. Её лицо было бледным.

— Я… я не знала… — прошептала она. — Я думала…

— Я знаю, что вы думали, — перебил он мягко. — Но я не пришёл сюда, чтобы судить. Я пришёл, чтобы напомнить: учитель — это не тот, кто учит по книге. Учитель — тот, кто видит в каждом ученике будущее. Даже если оно начинается с дырявых ботинок.

Он протянул ей книгу — её экземпляр «Дырявых ботинок» с автографом.

На титульном листе было написано:

**«Елене Петровне.

Спасибо за урок.

Теперь я понял,

что значит быть сильным.

С уважением,

ваш бывший ученик,

Артём Соколов»**

Она взяла книгу дрожащими руками. Открыла. Прочитала. Закрыла. Подняла глаза.

Но он уже ушёл.

Она осталась стоять посреди актового зала, с книгой в руках, с чувством, которое не могла назвать. Не стыд. Не злоба. А что-то большее. Что-то, что разбивало её прежние убеждения, как стекло.

Она потеряла дар речи.

Не от гнева.

Не от обиды.

А от осознания.

Что она была неправа.

Что она сломала, но не сломила.

Что она увидела — кем стал мальчик из бедной семьи.

И поняла:

настоящий учитель — тот, кто не унижает, а вдохновляет.

Тот, кто не смотрит на ботинки, а смотрит в глаза.

Тот, кто верит.

А она — не была таким учителем.

Через месяц Елена Петровна подала заявление об уходе в отставку.

Школа получила пожертвование — тысячу книг для библиотеки.

Отправитель не указал имя.

Но в коробке лежала одна книга — «Дырявые ботинки» с надписью:

**«Для тех, кто ещё верит.»**

А в городе говорили:

— Знаете, Соколов вернулся.

— И что?

— Он изменил не только свою жизнь.

Он изменил нашу школу.