Алина вышла из поликлиники, когда за окнами уже сгустились густые ноябрьские сумерки. День закончился рано — так бывает в это время года, когда небо темнеет ещё до пяти вечера, превращая город в лабиринт искусственного света. Улица, освещённая редкими фонарями с жёлтым, болезненным светом, казалась пустой и недружелюбной. Редкие прохожие спешили куда-то, пригнув головы против пронизывающего ветра. Машины проносились мимо, обдавая брызгами из грязных луж, оставляя за собой шлейф выхлопных газов.

Она шла быстро, кутаясь в старое пальто — не от холода, хотя ветер был злым и пробирал до костей сквозь тонкую ткань, а от той особенной усталости, что накапливается не за один день. Усталости от борьбы с обстоятельствами, от бесконечного преодоления препятствий, от ощущения, что ты бежишь изо всех сил, а остаёшься на месте. От понимания, что каждый день приходится доказывать своё право на элементарное — на здоровье, на спокойствие, на простое человеческое достоинство.

Три часа в очереди, чтобы получить справку для лечения. Три бесконечных часа среди кабинетов с облупившимися дверями и стенами цвета увядшей зелени, раздражённых регистраторов, которые смотрели на пациентов как на досадную помеху в их размеренной работе, и таких же измождённых людей, которые жаловались на всё подряд — на врачей, на систему, на жизнь. Алина молча сидела в коридоре на жёстком пластиковом стуле, который больно впивался в спину, и смотрела в окно, за которым падал мелкий, нудный дождь, превращающий мир в серую акварель.

Справку она получила только к половине восьмого. Врач, уставшая женщина с тёмными кругами под глазами, заполнила бланк торопливо, не глядя на Алину, словно перед ней сидел не человек, а очередная строчка в бесконечном списке. Алина сложила справку в сумку, поблагодарила и вышла, чувствуя, как напряжение последних часов медленно отпускает затёкшие плечи.

Когда она наконец добралась до дома, было уже за восемь вечера. Автобус шёл медленно, застревая в пробках, и Алина стояла у двери, держась за поручень и глядя на огни ночного города, мелькающие за грязным окном. Подъезд встретил её привычным запахом сырости, старой краски и чего-то кислого, что поднималось из подвала. Лифт, как обычно, не работал — на двери висела жёлтая бумажка с надписью «Ремонт», хотя ремонта не было уже месяц. Алина поднялась пешком на четвёртый этаж, держась за холодные облупленные перила, на которых когда-то была краска, а теперь остался только ржавый металл. Ноги гудели, в сумке тяжело лежали документы и блокноты, которые она таскала с собой повсюду на случай, если понадобятся.

В кармане позвякивали ключи — связка с тремя ключами, брелоком в виде совы, который когда-то подарила подруга, и старой резинкой для волос на случай, если сломается та, что на запястье. Она нащупала нужный ключ, не глядя — за годы жизни здесь пальцы запомнили каждую выемку, каждую неровность металла.

Дверь открылась с тихим скрипом — замок давно требовал смазки, но руки всё не доходили. Это была одна из тех мелочей, которые откладываешь на потом, а потом превращается в никогда. В прихожей было темно. Алина замерла на пороге, прислушиваясь. Ни звука телевизора, который муж обычно включал сразу после работы, заполняя квартиру бессмысленным гулом новостей или сериалов. Ни его шагов по скрипучему паркету. Ни привычного вопроса, брошенного из комнаты: «Ты пришла?» Только тишина — плотная, напряжённая, словно воздух перед грозой, когда даже птицы замолкают, чувствуя приближение чего-то неизбежного.

Алина включила свет. Лампочка в прихожей моргнула и зажглась — тусклая, экономная, отбрасывающая на стены длинные, искажённые тени. Она сняла пальто, тяжёлое от впитавшейся влаги, и повесила его на крючок. Сумку поставила на тумбу у зеркала — старую, с облупившейся лакировкой, которая досталась ещё от бабушки. Сумка была набита документами, блокнотами, пакетиком с таблетками от головной боли, которые она пила всё чаще в последние месяцы.

Машинально полезла в карман за кошельком. Хотела проверить, сколько денег осталось на карте, чтобы завтра с утра, не откладывая, пойти в аптеку и купить лекарства, которые врач выписал. Лечение стоило дорого, но откладывать было нельзя — врач предупредила, что запускать опасно, что могут начаться осложнения, с которыми справиться будет уже намного сложнее.

Открыла сумку. Достала кошелёк — старый, коричневый, с потёртыми уголками и царапинами на застёжке, тот самый, что когда-то, много лет назад, на день рождения подарила мама. Расстегнула молнию, которая заедала и требовала аккуратности.

Отделение для карт было пустым.

Алина замерла, глядя на пустые пластиковые кармашки, где ещё утром лежали три банковских карты — зарплатная, на которую приходили деньги с работы, накопительная, куда она откладывала понемногу каждый месяц, надеясь когда-нибудь накопить на что-то большее, чем ежемесячное выживание, и кредитная, которой пользовалась редко, только в крайних случаях. Теперь там ничего не было. Только пыль, застрявшая в швах, и мелкие крошки от старого чека, который она когда-то сунула туда и забыла выбросить.

Сердце стукнуло сильнее. Не от паники — до паники было ещё далеко. Пока только недоумение, граничащее с непониманием. Она провела пальцами по пустым кармашкам, словно карты могли спрятаться, стать невидимыми. Но нет. Пусто.

Алина перевернула кошелёк, вытряхнула содержимое на тумбу. Несколько монет покатились по поверхности и упали на пол со звоном, покатились под тумбочку. Чеки из супермаркета, визитки стоматолога и мастера по ремонту обуви, старые проездные билеты, которые она собиралась выбросить, но всё откладывала. Но наличных не было. Ни одной купюры. Даже той мятой пятисотки, которую она всегда держала «на всякий случай» в потайном отделении, зашитом с обратной стороны. Она проверила — отделение было вскрыто, нитки надорваны.

Кровь стукнула в висках. Где карты? Кто мог их взять? Когда? Утром она точно проверяла — расплачивалась картой за проезд в автобусе, карта была на месте, она видела, как терминал считал её. Значит, это случилось после того, как она ушла. Но кто? В квартире никто не бывал. Окна заперты. Дверь закрыта. Ключи только у неё и у…

Мужа.

Алина медленно, очень медленно обвела взглядом прихожую, словно ответ мог материализоваться в мебели. Тумба стояла на месте, слегка перекошенная — одна ножка была короче других. Зеркало висело ровно, отражая её бледное лицо с тёмными кругами под глазами. Куртка мужа на вешалке — та самая, серая, с потёртыми манжетами. Его ботинки у двери, небрежно сброшенные, один завалился набок. Значит, он дома.

— Витя? — позвала она негромко.

Голос прозвучал странно — глухо, словно она говорила в пустоту.

Ответа не было.

Алина прошла по коридору, ступая осторожно, почти бесшумно, хотя не понимала, зачем скрывать своё присутствие в собственной квартире. Заглянула в комнату — пусто. Кровать не застелена, одеяло сброшено в комок, подушка помята. На кухню — свет горел, лампа под потолком тускло освещала стол, заваленный немытой посудой. На плите стоял чайник, рядом валялась использованная чайная ложка. Но мужа там не было.

Ванная — тоже пусто. Только на кухонном столе лежал его телефон, экран светился непрочитанными уведомлениями. Десятки сообщений, пропущенные звонки.

И тут из коридора послышались шаги. Тяжёлые, медленные, нарочито неспешные.

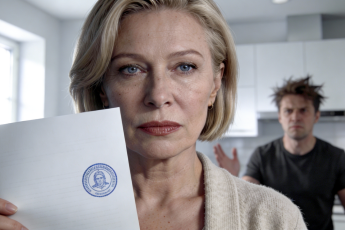

Витя появился в дверном проёме кухни. И Алина ахнула про себя, увидев его лицо.

Оно было перекошено — не гневом, как она сначала подумала, а чем-то другим. Торжеством. Злобной радостью. Удовлетворением. В глазах плясали странные огоньки — нездоровые, лихорадочные. В руках он сжимал телефон, костяшки пальцев побелели от напряжения. Он стоял, слегка покачиваясь, и смотрел на неё — долго, пристально, с усмешкой, искривляющей губы.

— Где мои карты? — спросила Алина тихо, стараясь держать голос ровным, не показывать, что внутри уже зарождается тревога.

Он усмехнулся. Не засмеялся — именно усмехнулся, коротко, презрительно, словно она задала глупый вопрос.

— Твои карты? — переспросил он, делая утрированное ударение на слове «твои», словно это было что-то невероятно смешное. — Их больше нет.

— Что значит «нет»? — Алина шагнула ближе, чувствуя, как холод разливается по телу.

— Буквально. Нет. Я их забрал.

Алина почувствовала, как у неё подкашиваются ноги. Она схватилась рукой за спинку стула. Не страх — что-то другое. Недоумение, граничащее с шоком. Неужели она правильно его поняла?

— Забрал? Куда? Зачем?

Витя шагнул ближе, и в его движениях была какая-то развязность, наглость, которой она раньше не замечала. Или не хотела замечать. Может, она была всегда, просто Алина закрывала на это глаза, убеждая себя, что это мелочи, что не стоит обращать внимания.

— Отдал маме, — сказал он просто, буднично, как будто речь шла о чём-то совершенно обыденном, вроде передачи книги или зонта. — Ей нужны были деньги. Срочно. Я не мог отказать.

Алина замерла. Слова дошли до неё не сразу — словно они были произнесены на иностранном языке, и мозгу потребовалось время на перевод, на осознание, на принятие того факта, что это реальность, а не дурной сон.

— Что… ты… — начала она, но голос оборвался.

— Ты очень жалкая, — заорал муж внезапно, и его голос был таким громким, что Алина вздрогнула, отшатнулась. — Все твои карты и наличные я отдал маме! Слышишь? Все! До копейки! И мне плевать, как ты дальше выживешь! Совершенно плевать!

Слова ударили её не громкостью — она ожидала крика, ссоры, скандала. Они ударили содержанием. Холодным, расчётливым, злобным. Он взял её деньги. Её карты. Всё, что у неё было. И отдал своей матери. Без спроса. Без объяснений. Без малейшей попытки обсудить, спросить разрешения. Просто взял и отдал. Как своё. Как то, на что имеет полное право.

Алина стояла, глядя на человека, которого считала мужем. На его перекошенное яростью лицо, на сжатые кулаки, на губы, искривлённые в презрительной усмешке. И что-то внутри неё переломилось. Не с треском, не с болью. Тихо. Как обрывается натянутая до предела нить, которая держала что-то важное, но уже истёршееся, ненужное.

Слова легли на неё липкой грязью — той, что уже не смыть. Не забыть. Не простить. Не сделать вид, что ничего не было.

Но Алина не закричала. Не заплакала. Не бросилась на него с кулаками, хотя руки задрожали от напряжения, а в груди бушевало что-то горячее и едкое. Она просто стояла и смотрела — долго, пристально, изучающе. Словно видела его впервые. Или видела то, что скрывалось всегда за привычной маской.

Потом медленно, очень медленно повернулась и пошла в комнату. Открыла шкаф. Достала с верхней полки толстую папку с документами — ту самую, которую хранила отдельно от всех остальных бумаг, в надёжном месте, куда муж никогда не заглядывал. Договор на квартиру. Свидетельство о собственности. Справки из банка о погашении ипотеки. Платёжные документы. Всё, что подтверждало: это место принадлежит ей. Только ей. И никому больше.

Витя усмехнулся, когда она вернулась с папкой в руках. Он стоял, развалившись, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки на груди. Решил, что она ищет подтверждение своей беспомощности. Что она сейчас будет умолять, плакать, просить вернуть деньги, обещать, что будет покорной и послушной.

Алина молча подошла к столу. Смела на пол грязную посуду — тарелки упали с грохотом, одна разбилась. Положила папку на освободившееся место. Открыла. Первым лежал договор купли-продажи — на её имя. Алина Сергеевна Лебедева. Дата — за три года до их свадьбы. Свидетельство о праве собственности — тоже на её имя. Выписка из ЕГРН. Всё чисто. Всё законно. Всё только её.

— Видишь? — сказала она тихо, но каждое слово было чётким, как удар молотка по наковальне. — Эта квартира моя. Куплена на мои деньги, которые я зарабатывала сама, годами. Оформлена на меня. Только на меня. Ты здесь живёшь по моему разрешению. По моей доброй воле.

Витя нахмурился. Усмешка на его лице дрогнула, но не исчезла. Он не сразу понял, к чему она клонит, куда ведёт этот разговор.

— И что? — огрызнулся он, пытаясь вернуть себе уверенность. — Думаешь, это даёт тебе право…

— Даёт, — перебила она жёстко. — Даёт мне право выгнать тебя отсюда в любой момент. Без объяснений. Без предупреждения. Просто выгнать. Потому что это моё пространство. Моя территория. Мои правила.

Она достала телефон из кармана. Набрала номер банка — тот самый, который был написан на обратной стороне карты мелким шрифтом. Горячая линия работала круглосуточно, она знала, проверяла.

— Алло? Добрый вечер. Меня зовут Алина Сергеевна Лебедева, я держатель карт вашего банка. Хочу заблокировать все мои карты. Да, все три. Немедленно. Прямо сейчас. Причина? Мне сообщили о несанкционированном доступе к моим средствам. О краже.

Витя шагнул вперёд, протянул руку, пытаясь вырвать у неё телефон, но Алина резко отвернулась, отступила к окну.

— Да, я подтверждаю. Первая карта, номер… — она продиктовала номера всех трёх карт по памяти, не сбиваясь, чётко, цифра за цифрой. — Да, хочу заблокировать немедленно. И подать заявление о неправомерном доступе к счетам. Завтра приеду в отделение с паспортом.

— Ты что творишь?! — голос Вити сорвался на визг, в котором уже не было ни капли того торжества. — Это же маме уже отдал! Она уже сняла деньги!

— Тогда пусть твоя мама вернёт, — ответила Алина ледяным тоном, продолжая говорить с оператором. — Да, понимаю. Завтра первым делом. Спасибо большое. До свидания.

Она положила телефон на стол, не спуская глаз с мужа. Витя стоял перед ней, бледный, с дрожащими руками, и впервые за всё время она увидела в его глазах нечто похожее на страх.

— Ты понимаешь, что ты наделала? — прошипел он, подступая ближе, но уже без той наглости. — Мама уже сняла деньги! Она рассчитывала на них!

— Я рассчитывала на них тоже, — ответила Алина с железной спокойностью. — Это были мои деньги. Мои карты. Заработанные мной. Ты украл их. Ты вор.

— Я не крал! — взвился он. — Я взял! Мы же семья! У семьи всё общее!

— Семья не ворует друг у друга. Семья не опустошает чужие кошельки втихаря. Семья не отдаёт последние деньги посторонним людям без согласия.

— Посторонним?! Это моя мать!

— Для меня — постороння

Витя попытался что-то возразить, занёс руку, но она подняла ладонь, останавливая его жестом.

— Деньги, переданные без моего согласия, будут возвращены, — сказала она твёрдо, чеканя каждое слово. — Завтра я подам заявление в полицию о краже. И заявление в банк о мошеннических операциях. Твоя мать использовала мои карты без моего ведома и разрешения — это уголовное преступление. Мошенничество. Статья сто пятьдесят девять.

— Ты с ума сошла! — выкрикнул он, и голос его сорвался на фальцет. — Ты хочешь посадить мою мать?!

— Я хочу вернуть свои деньги. А как — через полицию, через суд, через прокуратуру — мне всё равно.

Она подошла к входной двери. Распахнула её настежь. Холодный воздух из подъезда ворвался в квартиру, принося запах сырости.

— Собирай вещи, — сказала она спокойно, глядя ему в глаза. — У тебя есть час.

Витя замер, не веря услышанному. Моргнул. Открыл рот. Закрыл.

— Что?

— Собирай вещи и уходи. Из моей квартиры. Прямо сейчас.

— Ты не можешь меня выгнать!

— Могу. Это моя собственность, зарегистрированная на моё имя. И я не хочу здесь видеть человека, который украл у меня деньги и оскорбил меня.

— Я твой муж!

— Ты вор.

Слово повисло в воздухе — тяжёлое, окончательное, как приговор.

Витя открыл рот, закрыл, снова открыл. Пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. Он метался по комнате, хватаясь за стены, за мебель, словно ища опоры. Лицо его покрылось красными пятнами.

— Алина, ну подожди… давай поговорим спокойно… я не хотел… это мама попросила… у неё действительно проблемы были… долги… я думал, ты поймёшь… мы же семья…

— У меня тоже проблемы, — ответила она, не повышая голоса. — И ты только что сделал их намного хуже. Я не могу купить лекарства. Не могу заплатить за лечение. Потому что мой муж украл у меня деньги. Собирай вещи. Или я вызываю участкового.

Она достала телефон снова, нашла номер участкового — тот самый, который записала когда-то на всякий случай, после того как в их подъезде обворовали соседку снизу.

— Не надо, — пробормотал Витя, опустив плечи. — Я… я сам. Сейчас соберусь.

Он прошёл в комнату на негнущихся ногах, начал судорожно складывать вещи в старую спортивную сумку. Футболки, джинсы, носки — всё вперемешку, без разбора, комкая и запихивая. Руки дрожали, дыхание было прерывистым, свистящим.

Алина стояла в дверях и смотрела. Не с торжеством. Не со злорадством. Не с удовлетворением. Просто смотрела — отстранённо, холодно, как на чужого человека, которого видит впервые в жизни.

Через сорок минут Витя стоял в прихожей с двумя набитыми сумками. Лицо осунулось, глаза покраснели и отекли, на лбу выступил пот. Он пытался что-то сказать, открывал рот, но Алина подняла руку, останавливая его.

— Ключи, — сказала она коротко.

Он молча, с трясущимися руками, положил связку на тумбу. Металл звякнул о дерево.

— Уходи. И не возвращайся.

Витя шагнул за порог, волоча за собой тяжёлые сумки. На лестничной площадке обернулся, и в его глазах мелькнула злоба.

— Ты пожалеешь, — сказал он хрипло, с надрывом. — Когда останешься одна в своей драгоценной квартире, ты поймёшь, что потеряла. Что была неправа.

— Может быть, — кивнула Алина безразлично. — Но это будет моё решение. Моя жизнь. В моей квартире. Без тебя и твоих краж.

Дверь закрылась. Замок щёлкнул — громко, отчётливо, окончательно.

Алина прислонилась к двери спиной и медленно сползла на пол. Села прямо на холодный кафель прихожей, обхватив колени руками. Дышала глубоко, медленно, считая вдохи. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.

Внутри не было ни боли, ни облегчения. Только пустота. Усталая, выжженная пустота, которая образуется на месте, где раньше было что-то живое, а теперь остался только пепел.

Но ещё — странное, почти физическое ощущение свободы. Как будто с плеч сняли тяжёлый рюкзак, который она тащила так долго, что уже забыла, каково это — идти налегке, не пригибаясь под тяжестью чужих ожиданий и требований.

Она встала, держась за стену, прошла на кухню на негнущихся ногах. Налила воды в чайник из-под крана, включила. Вода зашумела, закипая. Достала кружку — свою любимую, белую, с синими незабудками по краю. Ту, что Витя всегда отодвигал в дальний угол шкафа, говоря, что она «слишком большая и неудобная, занимает много места».

Заварила чай. Мятный, ароматный, с ложкой мёда.

Села у окна на широкий подоконник и посмотрела во двор. Там горели редкие фонари, освещая мокрый блестящий асфальт. Дождь начался снова — тихий, мелкий, осенний, нескончаемый. Капли стекали по стеклу, оставляя извилистые дорожки, сливаясь в маленькие ручейки.

Где-то внизу хлопнула тяжёлая дверь подъезда. Витя, наверное. Поволок свои сумки к остановке, чтобы ловить последний автобус или такси. Сейчас будет звонить матери, жаловаться, рассказывать свою версию истории, где он — несчастная жертва обстоятельств и жестокой жены, а она — бездушная эгоистка, которая выгнала его из-за каких-то денег.

Пусть рассказывает. Пусть жалуется. Это больше не её проблемы.

Алина допила чай медленно, смакуя каждый глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, согревая изнутри. Потом пошла в ванную. Долго стояла под горячим душем, смывая усталость и напряжение этого бесконечного дня. Вода текла по лицу, по волосам, по телу — горячая, почти обжигающая, и это было приятно. С каждой минутой становилось легче дышать, легче думать, легче быть.

Когда она вышла, завернувшись в мягкий махровый халат, квартира встретила её тишиной. Не гнетущей, не одинокой — спокойной. Ровной. Той, что не требует объяснений, не требует оправданий, не требует постоянного напряжения.

Алина прошла в комнату, легла в кровать, укрылась одеялом и закрыла глаза.

Завтра она проснётся одна. Пойдёт в банк с самого утра, восстановит карты, заблокирует старые окончательно. Подаст заявление в полицию. Будет разбираться с возвратом денег через суд, если понадобится. Может быть — начнёт оформлять развод, если он не сделает этого первым.

Будет трудно. Будет страшно. Будут моменты, когда захочется сдаться, махнуть рукой, вернуть всё как было.

Но сегодня она просто лежала в своей квартире, на своей кровати, в своей жизни, которую больше никто не имел права портить без её согласия. Где каждое решение принимала она. Где каждая вещь стояла на своём месте не потому, что кто-то так велел, а потому что ей так удобно.

И впервые за очень долгое время — может, за годы — она чувствовала не страх, не тревогу, не вину за то, что недостаточно хороша, недостаточно податлива, недостаточно удобна.

Просто ясность.