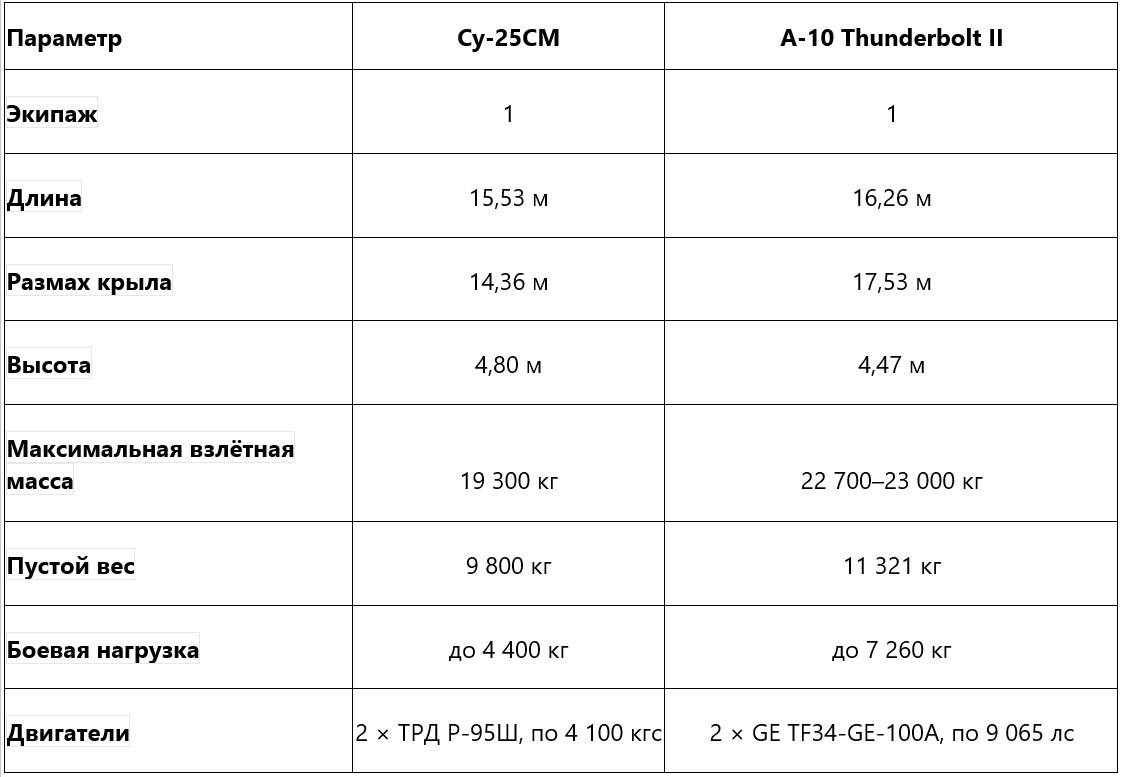

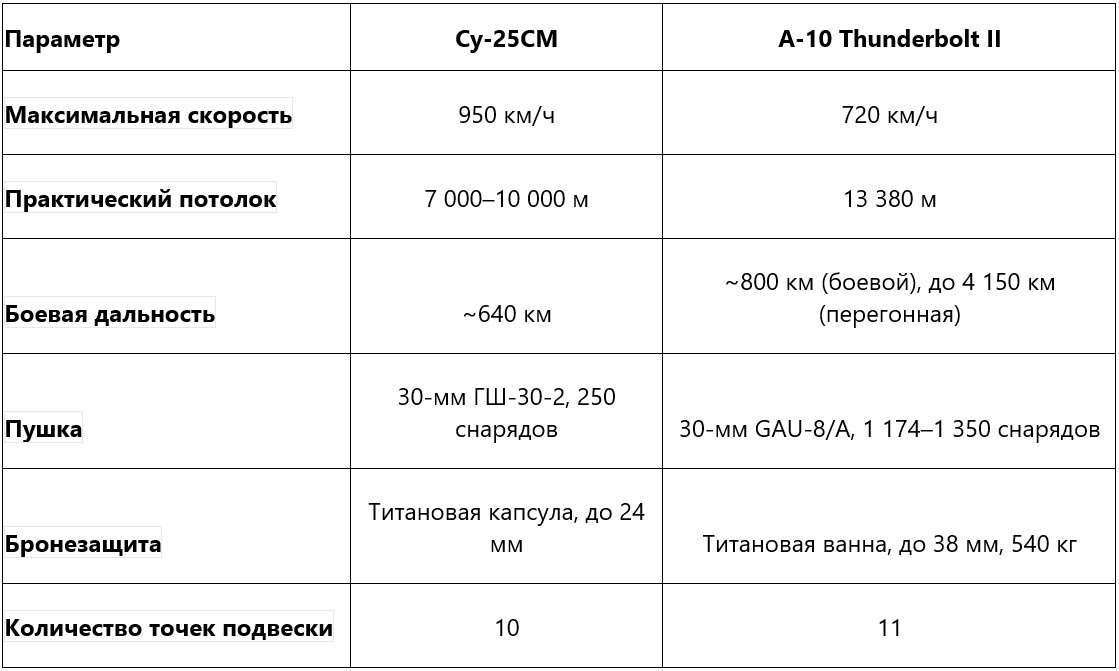

Гул их турбин над полем боя когда-то означал надежду для своих и ужас для чужих. Су-25 по прозвищу «Грач» десятилетиями выполнял задачи непосредственной авиационной поддержки — от Афганистана до Чечни и других зон конфликтов. Он проектировался как штурмовик, устойчивый к поражающим факторам поля боя: титановая бронекапсула толщиной до 24 мм и лобовое бронестекло в 55 мм обеспечивали защиту пилота от пуль крупного калибра и осколков. Однако в условиях современной войны эти характеристики теряют эффективность. Бронирование, некогда спасавшее экипаж, становится скорее ограничением, особенно при отсутствии современных систем наблюдения и связи.

Его ахиллесова пята — сознательно архаичная авионика. Никаких РЛС, минимум средств самозащиты, оптика — по сути, прицел «Шквал» 1980-х. Война требует видеть в любых условиях, а он по-прежнему «целится» глазами летчика. Даже модернизации — Су-25СМ, СМ3 — не избавили от фундаментальной проблемы: ограниченной ситуационной осведомлённости. А когда враг насыщает фронт MANPADS и дронами-наводчиками, каждый заход на цель — не атака, а лотерея. И потому «Грач» уже не хищник. Он — рабочая лошадь, которой доверяют самую грязную и самую рискованную работу.

Отсутствие БРЛС — не просто пробел в спецификации. В небе, насыщенном радиолокационным наблюдением и дальнобойным управляемым оружием, летчик вынужден полагаться на инерциальную навигацию и визуальное ориентирование, действуя по старинке, как пилоты времён штурмовиков Ил-2. Даже применение управляемого вооружения, вроде Х-25, требует непосредственного лазерного подсвета цели, вынуждая штурмовик зависать в зоне действия ПЗРК и ЗРК — практически гарантируя контакт с угрозой. Системы защиты ограничены: тепловые ловушки малоэффективны против современных ракет с комбинированными головками самонаведения, а пара УР Р-60, закреплённых на пилонах, скорее символ обороны, чем реальный контраргумент в воздушном бою. В результате машина оказывается в положении уязвимого охотника: она всё ещё способна нести удар, но уже почти не способна защититься.

Статистика беспристрастна: в условиях интенсивного конфликта каждый третий боевой вылет штурмовика может стать невозвратным. Основные факторы потерь — насыщенность поля боя переносными зенитными ракетами, эшелонированная система ПВО, действия истребителей и даже атаки барражирующих боеприпасов. Су-25 уязвим на всех этапах применения: в воздухе — при выполнении боевого задания, на земле — при стоянке и подготовке. Его штатное вооружение во многом устарело: неуправляемые авиационные ракеты, предназначенные для площадного подавления, и свободнопадающие бомбы, требующие выхода на цель в упрощённом пикировании. Современные модернизации с прицельными контейнерами лишь частично компенсируют технологическое отставание, но не обеспечивают надёжной точности. В реальных боевых условиях результатом таких ударов зачастую становится лишь воронка на месте, где «примерно была техника», а не гарантированное поражение конкретной цели.

Концепция непосредственной огневой поддержки наземных войск не исчезла, но её реализация стремительно меняется. Точечные удары теперь выполняют беспилотные летательные аппараты, способные поражать бронетехнику с высокой точностью без угрозы для экипажа. Многофункциональные истребители, такие как Су-34, действуют с больших высот, применяя корректируемое вооружение вне зоны поражения большинства средств ПВО. Даже устаревшие авиационные боеприпасы, оснащённые модулями управления, демонстрируют большую эффективность, чем неуправляемые снаряды прошлого поколения. В этом контексте пилот Су-25 оказывается в уязвимом положении: как редкий и дорогостоящий ресурс, он подвергается непропорциональному риску в операционной среде, где гибкость, дистанция и автоматизация стали определяющими.

Будущее Су-25, вероятно, лежит не в высокотехнологичных театрах войны, а в локальных конфликтах с ограниченным уровнем угроз. В регионах с маломощной противовоздушной обороной, где основную опасность представляют пулемёты и стрелковое оружие, его живучесть, простота в эксплуатации и высокая огневая мощь остаются востребованными.

Су-25 завершает свою эпоху не на пике технологического развития, а как функциональный артефакт минувшей военной доктрины. Он будет постепенно выводиться из эксплуатации в вооружённых силах высокотехнологичных стран, уступая место беспилотным платформам и многофункциональным авиационным комплексам, обеспечивающим удар с безопасного расстояния. Однако его простота, надёжность и живучесть позволят ему ещё долго сохраняться в арсеналах государств, ведущих низкоинтенсивные конфликты. Судьба «Грача» — остаться оружием переходной эпохи: между героикой пилотируемого штурма и обезличенной точностью дистанционного удара.