— Ты снова с ней? — голос у Светы дрогнул, будто внутри что-то перетянули и резко отпустили. — Опять, Дима?

Он даже не успел ответить. Сидел за столом, с телефоном в ладонях, с тем самым выражением лица — виноватым заранее, на все случаи жизни. Над столом лампа моргнула, тень поплыла по стене. В старых домах даже свет умеет вовремя делать вид, что его тут нет.

— Мам, привет… — выдохнул он наконец, тоном человека, который уже смирился. — Что случилось?

Света стояла у раковины. Руки мокрые, нож в пальцах — не предмет, а продолжение напряжения. Она не смотрела на мужа. Только слушала. На кухне пахло луком и ещё чем-то тяжёлым, тревожным. Таким запахом не кормят.

В трубке сначала раздался вздох. Старческий, натренированный. Потом пауза — плотная, липкая.

— Ой, сынок… сама не понимаю, что со мной. Давление, голова кружится. Таблетки нынче — как золото, — голос зашуршал привычной жалостью. — В аптеке цены — не приведи Господи. Думаю, доем, что есть, да и лягу. А там уж как получится…

Нож стукнул о доску. Потом ещё раз. И ещё. Ритм был точный, почти музыкальный — отсчёт до неизбежного.

Света знала эту пьесу. Слова, интонации, паузы. Всё было знакомо, как надоевшая песня по радио: выключить нельзя, слушать невозможно.

Дима молчал. Сжимал телефон так, будто тот мог утянуть его на дно.

— Мам, ну не надо так. Я сейчас переведу деньги. Купишь всё, что нужно.

И сразу — облегчённый вздох, почти радостный.

— Ой, да неудобно же… Вы молодые… вам нужнее…

Света не выдержала.

— Молодцы, — сказала она тихо, но слово ударило, как ладонь по щеке. — У нас теперь семейный график: зарплата и звонок твоей мамы. А между ними — пустота.

Он не ответил. Просто нажал на экран. Перевёл. Как подпись под документом, который сам же и составил.

Света смотрела ему в спину. Там было всё сразу — усталость, злость, безнадёжность. И ни капли права на истерику.

— Знаешь, — сказала она уже спокойно, — мне кажется, давление у неё не от лекарств. А от того, что жизнь слишком сладкая.

Дима резко поднялся.

— Не начинай, Свет. Она одна.

— А мы? — почти прошептала она. — Мы вроде вместе, но как будто каждый сам по себе.

Он помолчал. А потом сказал то, что всегда говорит человек, которому нечего возразить:

— Ты просто не понимаешь.

Он ушёл, хлопнув дверью. На кухне стало так тихо, что даже часы будто нарочно тиканьем давили на нервы.

Света стояла посреди комнаты. Руки дрожали. Не от обиды — от ясности. Когда всё встаёт на место, это всегда немного страшно.

Она не плакала. При нём — никогда. Потом, ночью, когда он спал и отворачивался к стене, она лежала и считала трещины на потолке. Но в ту ночь сна не было.

Телефон вспыхнул.

Вика. Племянница Димы.

«Ну всё, мы на отдыхе! Турция, привет!»

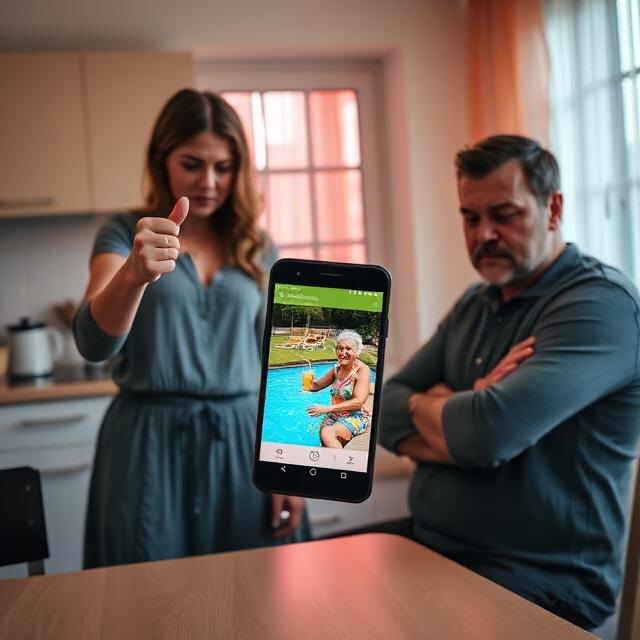

Света открыла сообщение машинально. Фото. Море, девчонки, коктейли. И на заднем плане — словно нарочно, в фокусе:

Цветастый сарафан. Загорелые плечи. Бокал с оранжевым напитком. И смех.

Света застыла.

Тамара Семёновна. Сияющая, отдохнувшая, живая — слишком живая для всех этих разговоров про таблетки и аптеку.

Всё сложилось мгновенно. Без истерик, без расследований. Несколько месяцев жалоб оказались ровно тем, чем были: билетом к морю.

Когда зазвонил телефон в гостиной, Света уже знала, что будет дальше.

На экране — «Мама».

Дима схватил трубку.

— Мам? Что ещё?.. — и вдруг побледнел. — Операция?

Света смотрела на него спокойно. Как врач, который понимает: сейчас будет больно, но по-другому нельзя.

Он стоял растерянный, почти жалкий.

Света подошла. Просто взяла у него телефон.

В голосе Тамары Семёновны слёзы исчезли мгновенно. Как будто кто-то выключил звук.

— Тамара Семёновна, — сказала Света ровно. — Не переживайте. Деньги будут. Я сама привезу.

Она поехала.

Без сцен. Без объяснений. Сначала — в магазин. Там пахло сыростью и старыми коробками. Она взяла самые простые продукты. Корзина получилась тяжёлой — не по весу, по смыслу.

У свекрови было слишком чисто. Запах мяты, свежевымытая кухня. Не так пахнет квартира, где человеку плохо.

Света вошла, не разуваясь.

На столе — клеёнка с ромашками, как из старого кино.

Она высыпала всё из пакета.

Глухой звук. Макароны. Крупа. Сухари.

Тамара Семёновна растерялась.

— Это ещё что такое? — выдавила она.

Света стояла прямо.

— Это еда. На каждый день.

Пауза.

Потом — визг.

— Да ты кто такая, чтобы так со мной разговаривать?!

Света молчала. Достала телефон. Несколько движений — и фото, видео, смех у бассейна ушли Диме.

Через минуту мир рухнул.

— Мама, я всё видел, — сказал он в трубке. Спокойно. Чужим голосом.

Три слова. И тишина.

Тамара Семёновна стояла, открыв рот, словно её вытащили из воды.

А Света развернулась и ушла. Без злорадства. Без торжества.

Просто потому, что дальше — некуда.

Когда дверь за ней закрылась, в квартире стало тихо.

На столе остались сухари и макароны — простое напоминание о том, что ложь тоже чем-то кормит. Только потом от неё очень тяжело.

А внизу, под окнами, дворник лениво подметал дорожку и напевал что-то старое, почти забытое — про любовь и терпение.

И, может быть, в этом нехитром напеве было больше настоящей жизни, чем во всей этой громкой семейной истории.

— Откройте, пожалуйста! — голос у двери был молодой, немного взволнованный. Не почтальон, не соседка, а совсем другая.

Света, даже не успев толком надеть халат, остановилась на кухне. Кофе ещё булькал в турке, аромат свежемолотого висел в воздухе, уютный и домашний. Но сейчас всё это казалось нарушенным, будто чья-то тень пробежала по свету.

Она подошла к двери и взглянула в глазок. Там стояла девушка лет двадцати пяти, с рюкзаком и большим конвертом в руках. Щёки румяные, словно от осеннего мороза — октябрь на улице был мокрым и холодным, как всегда.

— Светлана Дмитриевна? — неловко улыбнулась девушка.

— Да, — ответила Света.

— Меня зовут Марина. Я… из Пензы. Простите, что без предупреждения. Можно войти?

В голосе звучала мягкая уверенность — те слова, что хочется сказать, но боишься сломать что-то тонкое и хрупкое.

Света открыла дверь. Марина вошла, аккуратно сняла куртку и повесила на спинку стула.

— Я… родственница. Или почти.

— Почти? — прищурилась Света.

— Дочка Валеры.

— Какого Валеры?

— Брата Тамары Семёновны.

Это имя упало в комнату тяжёлым камнем. Тамара. Полгода не произносили её имени — не потому что забыли, просто делали вид, что нет.

— И что вам нужно? — голос стал сухим, осторожным.

Марина опустила глаза.

— Она умерла. Месяц назад.

Света на мгновение растерялась.

— Кто умер?

— Тамара Семёновна.

Тишина сжала комнату. Даже кофе в турке перестал кипеть, будто сам воздух замер.

Света села, будто ноги её предали. Любить эту женщину она не могла и не хотела. Но слово «умерла» звучало так, будто вынули воздух из комнаты.

— Где?

— В санатории, в Подмосковье, — тихо сказала Марина. — Сердце. Нашли в номере. Говорят, путёвка от знакомых была. Вещей почти не осталось — только паспорт и вот это. — Она положила на стол конверт.

Света смотрела на конверт, как на что-то чуждое и одновременно слишком близкое. Белый, плотный, с её именем, почерк аккуратный, чуть старомодный — как у тех, кто ещё помнит, как писать письма, а не смс.

Она долго не решалась открыть.

Письмо пахло старыми временами — пудрой, сигаретами, лекарствами и, странно, морем.

«Света. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет там, где звонят и жалуются. Не ищи оправданий. Я знала. Всё видела. И твой взгляд, когда ты высыпала те сухари — я запомнила навсегда. Там впервые увидела настоящую силу. Не женскую, не материнскую — человеческую.

Ты была права. Я врала. Боялась остаться никому не нужной. После смерти мужа жила звонками сыну — они были для меня воздухом. Когда он переводил деньги, я знала — помнит.

Но потом мне стало мало просто помнить. Захотелось быть любимой.

А любовь — её не купишь, Света. Ты знаешь это лучше всех.

Если можешь — прости. Но не меня. Его.

Не держи его в клетке вины. Он не сможет вырваться сам.»

Подпись: Т.С.

Без даты, только маленькое пятнышко — капля воды или слёзы.

Вечером Дима пришёл поздно. Осунувшийся, будто постарел на десять лет. Молчит теперь всё чаще. Работает, ест, спит. Иногда приносит цветы — как будто хотел искупить что-то, что словами не объяснить.

Света молча протянула конверт.

Он читал долго. Потом закрыл глаза, опустился на подоконник.

— Я не знал, — сказал тихо. — Она больше не звонила. Я думал, что обиделась.

— Она умерла.

— Знаю, — кивнул он. — Марина сказала.

Молчание разлилось по комнате. С улицы доносились звуки — лай собак, гул трамвая, чей-то голос у телевизора.

— Свет, — сказал он наконец, — я хочу показать тебе кое-что.

Достал старенький кнопочный телефон — из другой эпохи, потёртый и поношенный.

— Это её. Нашли вместе с вещами. Там есть одно сообщение, последнее. Для меня. — Он нажал кнопку.

На экране засветилось:

«Сынок, я люблю тебя. Если бы не Света, ты бы меня так и не увидел настоящей. Спасибо ей.»

Он сидел с телефоном, уткнувшись лбом в ладони. Плечи тряслись.

Света подошла, осторожно обняла. Без жалости и упрёков — просто потому что иногда надо быть рядом, а не правой.

Жизнь продолжалась, но в другом ритме. Дом стал глубже — не тише, а как будто обретший смысл. Стены, что пережили бурю, теперь ценили каждую минуту тишины.

Весной Дима заговорил о кредите снова — но спокойно, без паники и без надежды на чудо.

Света слушала и кивала. Она уже не злилась.

Где-то внутри отмерло многое, но не умерло — как земля после пожара: чёрная, но готовая к росту.

А потом пришло письмо — настоящее, бумажное, в голубом конверте. От Марины.

«Светлана Дмитриевна, я была у нотариуса. Тамара Семёновна оставила вам кое-что. Не деньги — маленький домик в деревне Сосновке. Старенький, с печкой. Она хотела, чтобы вы поехали туда весной. Сказала, вы поймёте.»

Света прочла и не сразу поверила. Дом? От неё? После всего?

Она не хотела, но поехала.

Сосновка встретила её запахом сырой земли и дыма. Дом стоял на опушке — старый, облупленный, но с душой. В саду качеля качалась на ветру, будто ждала.

На крыльце — табуретка с банкой и запиской:

«Открывай, когда простишь. Не раньше.»

В банке — песок. Золотистый, мелкий, с блестящими кусочками ракушек. Морской.

Света долго смотрела на это. Потом села на ступени и рассмеялась — не горько, а легко, по-настоящему.

Она поняла: прощение — не подарок, не милость. Это путь к свободе.

Вечером по просёлку прошёл мальчик с гитарой — сосед, лет четырнадцати.

— Тётя, вы теперь тут жить будете? — спросил он смущённо.

— Может быть, — улыбнулась она. — А ты?

— Я тут всегда. Но скучно. Играть некому.

— Приходи завтра. Принеси гитару.

Мальчик кивнул и убежал.

Света осталась на крыльце. Воздух был прозрачный, тёплый. Где-то вдали гудел поезд — как будто сама жизнь напоминала, что она ещё идёт.

Она достала письмо Тамары и перечитала.

И тихо сказала в пустоту:

— Спасибо.

Не потому что забыла боль. А потому что научилась жить с правдой — без масок, звонков и сухарей на столе.

На следующий день проснулась рано.

На столе — свежий хлеб, чайник, открытая дверь.

И свет. Настоящий, честный, как после долгой бури.

Света улыбнулась.

В глубине души, где было холодно и пусто, наконец стало тепло.